受賞者インタビュー

IVRC2024メタバース部門 総合優勝「メタ・コミュニケーション賞」

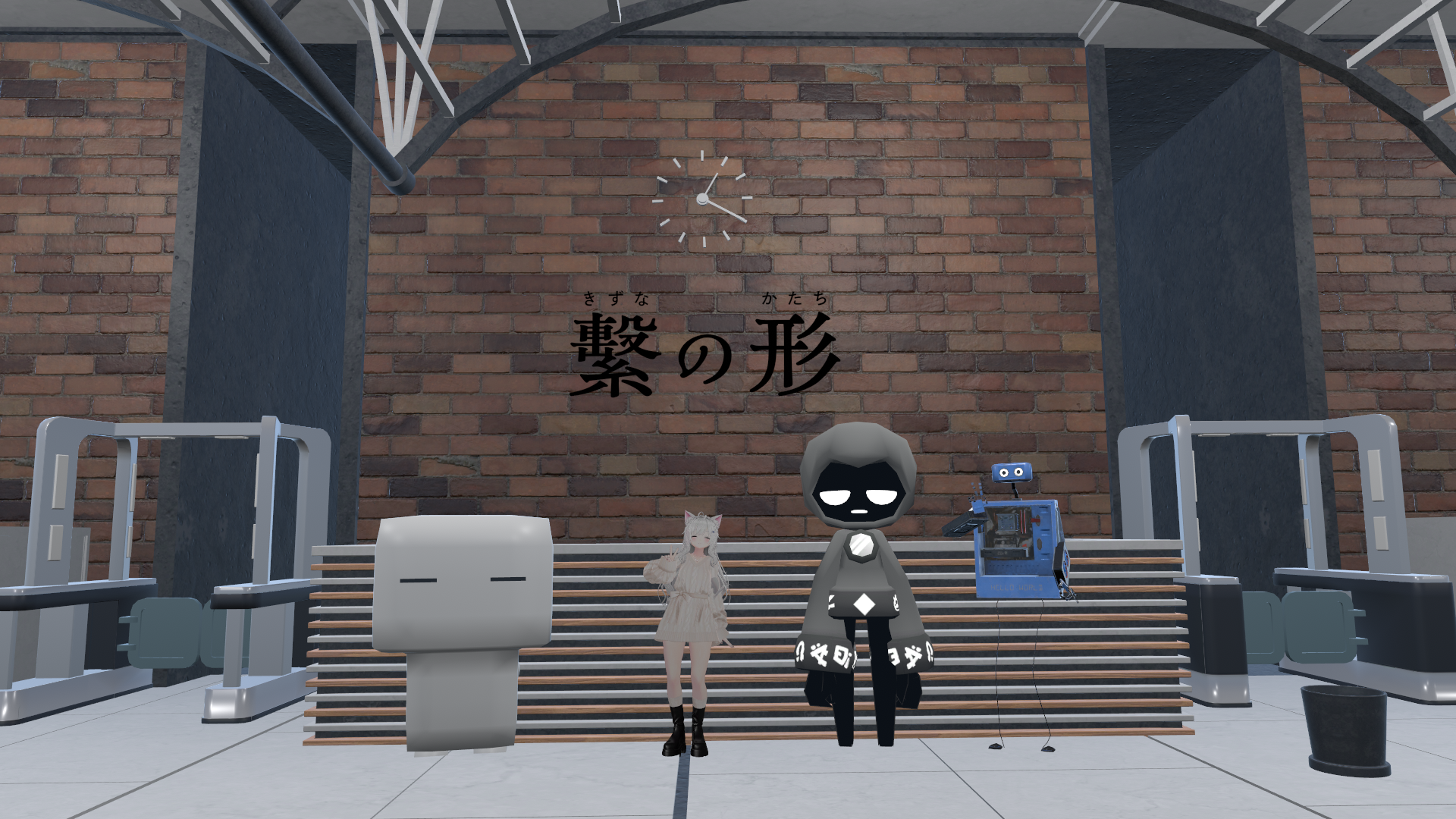

「繋の形」

制作: A.P通信社

メンバー: もとねふ / 高見優翔、豆腐、千葉大雅、t9、らーゆ、とっとこ、ソラシド、トクリン、yamamo

(聞き手: ふぁるこ / 亀岡嵩幸、ゆみうす / 三武裕玄)

ふぁるこ:今回はIVRCメタバース部門の受賞者インタビューということで、総合優勝「メタ・コミュニケーション賞」を受賞された「繋の形」の制作チーム「A.P通信社」の皆さんにお集まりいただきました。皆さんがどのようなことを考えて制作していたのか、制作過程で気をつけていたことなどを共有していただければと思います。

まず、今回制作した作品を紹介していただけますか。

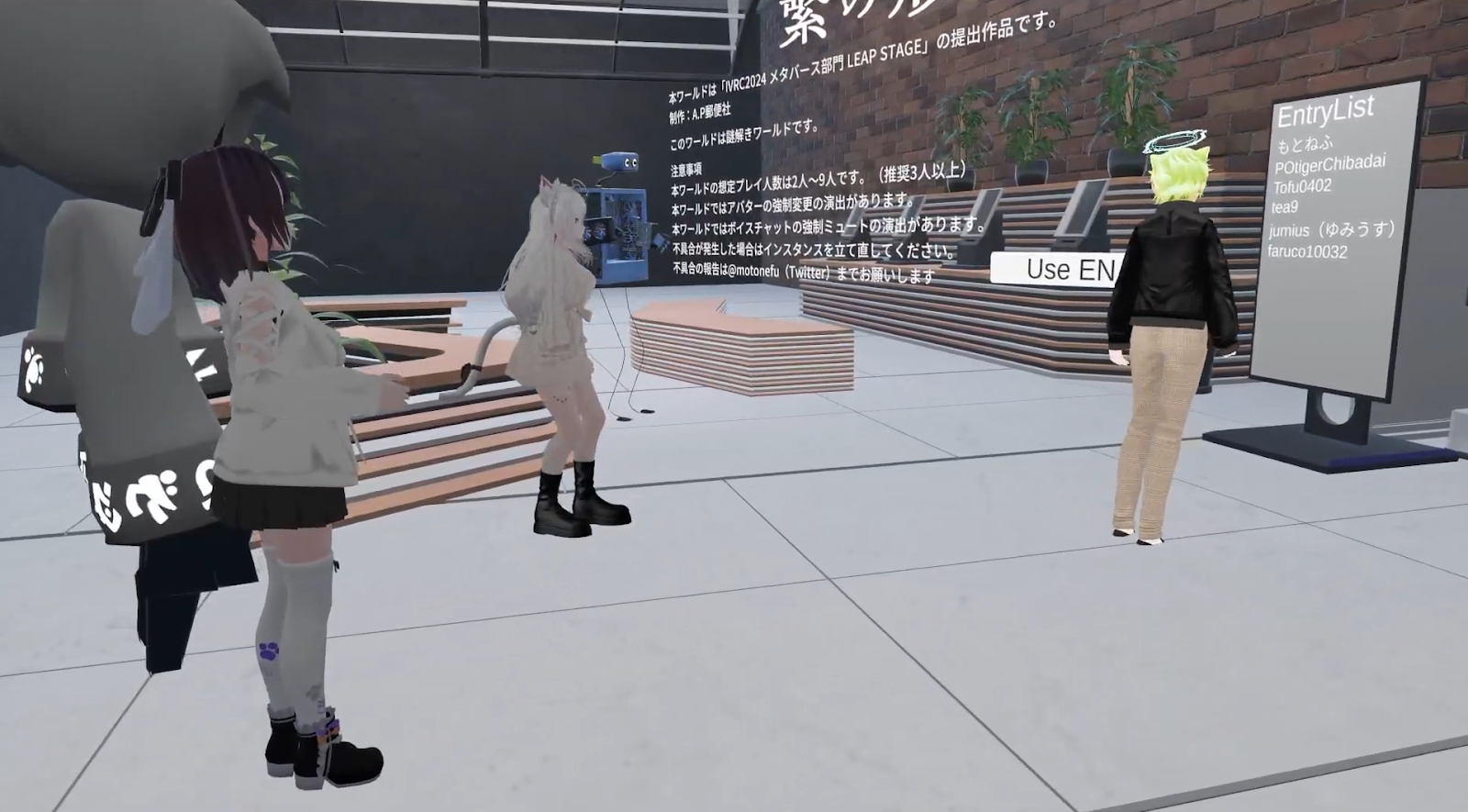

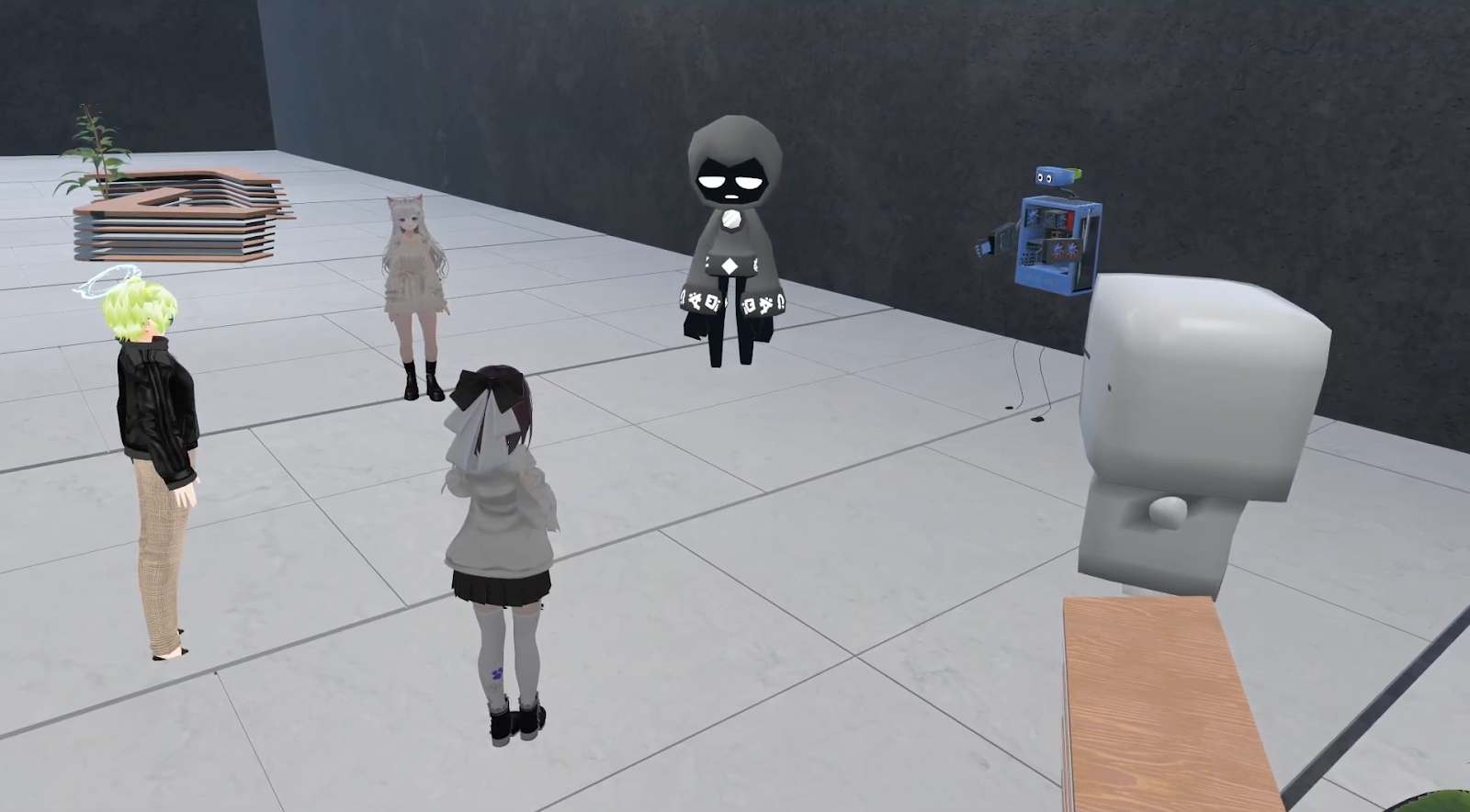

もとねふ:私たちのチーム「A.P通信社」は「繫の形」というVRChatワールドを作りました。このワールドはコミュニケーションを重要視していて、いくつもの部屋があり、各部屋でアバターが強制変更されたり、音声がミュートされたりと、コミュニケーションが制限されます。その中でお互いに協力し合って、ジェスチャーなどの方法を使って情報を伝えながら、各部屋に置かれた謎を解いてクリアを目指すゲームになっています。

ふぁるこ:さきほど改めて体験しましたが、何度体験しても面白い作品ですね。この作品ではどういうことを表現したいと思って制作していたのでしょうか?

もとねふ:メタバース部門ということで、まず「メタバースって何だろう」というところから議論が始まりました。巷でメタバースと呼ばれているゲームやMMORPGを考えたとき、アバターやテキストチャット、エモートなど、他者との情報のやり取りがメタバースを語る上で必要不可欠だと思いました。そういった要素を意識させたり、それがメインになっているゲームを作りたいというところから始まりました。

ゆみうす:そのテーマにはまっすぐたどり着いたのでしょうか?

もとねふ:作品のテーマに関しては、2〜3回のネタ会議で、合計8時間くらい話し合った上でやっと出てきた感じでしたね。

豆腐:コミュニケーションを題材にするという部分は割とすんなり決まった感じがします。

ふぁるこ:コミュニケーションを縛るということと謎解きを組み合わせたのは、どなたのアイデアだったのでしょう?

もとねふ:私が提案しました。最初はVRChatでしかできないコミュニケーションを考えていたのですが、なかなか面白いものが思いつかなかった。そこで、やはりゲームとして面白くするにはルールや縛りが必要だと考えたとき、喋れなくなったり、アバターが見えなくなったりすることで、その中でどう攻略するかという楽しさが生まれると思いました。

実は、私がVRChatで遊んでいて唯一途中離脱したのが、みんなが一人一人になってしまうギミックがあるホラーワールドでした。そのときに感じたストレスや不安から、人との繋がりが感じられないというのは良いテーマになるのではないかと思い、コミュニケーションを縛るというゲーム性にしました。

ふぁるこ:作品を作る上で参考にした作品やワールドはありますか?

もとねふ:さきほど言った途中で分岐するホラーワールド「F.E.A.R.S」はアイデアのきっかけになったかもしれません。また、何かしらのギミックがあって、それぞれの面をクリアしていくという構成は、ゼルダの伝説のイメージもあります。

豆腐:参考とは少し違いますが、コミュニケーションが制限されているゲームとして、PS3の「風ノ旅ビト」が印象に残っています。砂の上を歩いた跡でコミュニケーションを取るという要素があって、そういうアプローチがいいのかなと考えていました。

ゆみうす:なるほど。そういえば、このワールドのサムネ画像やロビーにコンセプトや設定はあるのでしょうか?

もとねふ:制作中に考えていたストーリーとして、何者かにコミュニケーション能力を奪われて、それを取り返すために塔の上まで登っていくというようなコンセプトはあったりしましたね。

千葉大雅:ビルを1階ずつ登って、最終的にビルの頂上でボス倒すみたいな。その名残がエントランスとサムネイル画像に残ったのかなと思います。

もとねふ:おしゃれなIT企業のビルのエントランスのイメージですね。

ゆみうす:そのIT企業がコミュニケーションを奪ってきた…ちょっと意味深ですね(笑)。

豆腐:ただ、最初に全部のコミュニケーションを奪って徐々に取り戻すのだと、最初が姿も声もなく一番難しくて、だんだん簡単になっていくような構成になってしまう。なので、結局は構成も少し変えることになりました。

ふぁるこ:メタバース部門に挑戦しようと思ったきっかけは何でしょうか?

もとねふ:私たちは会津大学の「A-PxL(アイヅピクセル)」というサークルで活動していて、先輩たちが2022年、2023年とIVRCの一般部門に挑戦していました。今年も挑戦したいと思っていたのですが、私たちはVRゲームを主に作っているサークルで、ハード面の知見があまりなく、ソフトウェア寄りの考えの人が多かったので、メタバース部門がフィットするのではないかと決めました。

ゆみうす:今回のメンバーはどうやって集まったのでしょう?一緒に制作をしたことは以前にもありましたか?

もとねふ:サークルの中でやりたい人に手を挙げてもらった感じですね。それぞれ別のグループで制作をしたことはありましたが、今回のメンバーが集まって制作したのは初めてです。

ゆみうす:みなさんはもともとVRChatは使っていたのでしょうか?

千葉大雅:もともとやってたのはもとねふさんだけで、それ以外はほとんどやっていなかったですね。

ふぁるこ:作品制作時の役割分担とスケジュール管理について教えてください。

もとねふ:私がチームリーダー兼ディレクター兼プログラマーとして全体のディレクションを担当し、千葉大雅と豆腐がUnityでのゲーム制作を担当しました。Unity班は3人体制です。t9と、もう一人のメンバーがBlenderでグラフィックやモデリングを担当しました。

ふぁるこ:3Dモデリングはフルスクラッチですか?

豆腐:4つ目のステージで展示されているもの以外は、すべて自作です。

もとねふ:優秀なモデラーがいて、最初のロビーを作ってと頼んだら、寝て起きたら完成していました(笑)

ふぁるこ:すごい。そういったスキルは、サークルで講習があるんでしょうか?それとも独学?

もとねふ:サークルでUnityとBlenderの勉強会があります。大学1年生のときはほとんど未経験なので、基本的なゲームの作り方やBlenderの触り方などをみんなで勉強しますね。でもそれ以降はゲームを作りながら、自分でいろんな知識を吸収していっています。あと、VRChatのワールド作りは初めてだったので、そこは頑張って勉強しながら作りました。

ふぁるこ:謎解きの案は、プログラム班とUnity班の人たちで考えたのでしょうか。

千葉大雅:案自体は全員で出し合ったのですが、最終的に採用されたのがこれでした。

豆腐:構想の段階で軽く作ってはみたけれど、結局使われなかった案もいくつかありますね。

ゆみうす:なるほど。制作はステージごとに分担したのでしょうか。

もとねふ:はい。それぞれ1人1個、割り振られた部屋を実装するという形でした。

ゆみうす:ちなみにそれぞれのご担当は?

豆腐:自分は三つ目の迷路のステージと、最後のステージの制作です。

千葉大雅:僕は二つ目の数字が出てくるステージと、あと最後の方にある表彰台形のステージを作りました。

もとねふ:私は一つ目のアバターが透明になるステージと、ミュートされている中でジェスチャーゲームをするステージを作りました。だいたい、案を出した人がそのステージを作っているという感じですね。

ふぁるこ:最終的に一つのワールドに統合するときには、GitHub等で統合したのでしょうか。

もとねふ: GitHubですね。1人1部屋ずつシーンを分けて、フラグが立ったらステージ開始というように作ってもらって、合体させました。

ふぁるこ:すんなり合わさった感じですか?

豆腐:流石にすんなりではなかったです。例えば表彰台のステージが始まるときになぜか番号が割り振られなくて、それは前のステージで使っていたスクリプトが影響していたみたいなことがあったりしました。

ふぁるこ:どうやって解決したのでしょう?

豆腐:気合い(笑)。時間を使って原因を調べて…。

もとねふ:人が多くなるとうまくいかない、というようなトラブルもあって、サブアカウントで入ってデバッグしたりしましたね。

ゆみうす:VRChatワールドを作るのが初めてという状況で、共同開発するのは大変だったと思いますが、試行錯誤があったのでしょうか?

もとねふ:そうですね。でも、それまでも普通のスタンドアロンで遊べるゲームは作っていたので、そもそもチーム開発のノウハウは各自の中に溜まっていました。

ゆみうす:テストプレイはどのタイミングで行いましたか?

もとねふ:本当は見た目を作りこむ前にテストプレイしたかったのですが、締切に追われながらの開発だったので、最終的に第三者にテストプレイしてもらったのは、シードステージ提出の3時間前でした。VRChatのフレンドに遊んでもらって「面白かった」と言ってもらえたので、「よし、間違ってなかった」と思いながら提出しました。

ゆみうす:SEEDの時点ではほとんどテストプレイなしであれだけの完成度ですか。それはたしかにノウハウが生きた結果かもしれませんね。

千葉大雅:そうですね。でもゲーム作りのノウハウはあったと思いますが、SEEDの時点では途中で先に進めなくなるようなバグもあったので…VRChatワールド作り自体の知見は足りなかったなと思います。

ゆみうす:なるほど。VRChat特有のトラブルもありますね。同期とか。

豆腐:うまく動かないときは大体それが原因でしたね。

ふぁるこ:作品制作にあたってどういったことを重視したのでしょうか。

もとねふ:IVRCのために作るワールドではありますが、VRChatで公開するものでもあるので、たくさん遊んでもらえるように、まずゲームとして面白いものを作ろうと意識しました。その上で、私たちが伝えたいコミュニケーションというテーマをどう乗せるかを考えました。

豆腐:普段やっているコミュニケーションができない不便さを味わいながらステージを進んでもらいたいという思いがあって、どういうことを制限するのかには気を使いました。

千葉大雅:私たちは普段からVRゲームを作っているので、ゲームとしての完成度は高めようとしていましたね。

ふぁるこ:なるほど。自分たちの作品のどこがどのように評価されて受賞に至ったと思いますか?

もとねふ:一番メタバースに対して向き合ったというか、「メタバースって何だろう」というところに時間を割けたのが大きかったと思います。優秀賞を取ったチュートリアリティと私たちの作品が、一番メタバースやコミュニケーションについて重視して作った印象があります。

千葉大雅:メタバースそのものを深掘りして、その中でたどり着いたコミュニケーションというテーマをさらに面白く深掘りできたのかなと思います。

ふぁるこ:メタバース部門に参加して良かったと思うことはありましたか。

千葉大雅:決勝の場に行かせていただいて、IVRC一般部門の方の展示も見ることができて非常に良かったです。また、大会に向けてチームで物を作るというのがすごく楽しかったです。

豆腐:今までサークル内だけで作っていたものを初めて外部に公開して、ちゃんと評価を受けられたのが嬉しかったです。チーム開発の経験が、その後のタスク管理などにも活きています。

t9:開発のために本格的に3Dモデルを作ったのが「繫の形」が初めてで、これをきっかけに進路も決めるくらい、すごくいい経験になりました。

もとねふ:VRChatで遊んでいる、VRに慣れている人たちに評価されたというのが自信になりました。今まではVRを体験したことがない人に見せることが多く、「VRすごい」なのか「ゲームが面白い」なのかわからない状況でしたから。

ふぁるこ:作品のその後について教えてください。

もとねふ:IVRCの発表に合わせてワールドを公開したところ、Twitterの告知ツイートが1044いいねを超えて、かなりの反響がありました。ワールドの訪問者も1万3117人になっていて、多くの人に遊んでもらっています。Twitterで検索すると、たくさんの人が「楽しかった」と写真付きでツイートしてくれています。普段VRChatで遊んでいると「あのワールド遊んだことありますよ」と声をかけられることもあって、多くの人に広まっているなという実感がありました。

ふぁるこ:今後の展望はどうでしょう?

もとねふ:「繫の形」に関してはこれで完成ですが、VRChatのノウハウがたまったので、新しいゲームワールドを作っていけたらと私は思っています。実際にサークルで会津大学の教室を再現したVRChatワールドを作って、他のVRサークルの人たちを呼んでLT会を開催したりしました。

ふぁるこ:最後に、今年参加する学生さんへ一言ずつアドバイスをお願いします。

もとねふ:アイデア出しに時間をかけてほしいです。この大会はアイデアが面白いかどうかがかなり重視されると思うので、メタバースや普段遊んでいるゲームを見返して、どういう部分が面白いのか、何がメタバースを構成しているのかを深掘っていけば、いい結果につながると思います。あと、締切から逆算して余裕を持って完成させることも大切です。1週間前には完成させた方がいいと思います。

t9:チーム開発が中心になると思うので、チーム内のメンバーとのコミュニケーションをしっかり取ることが大事だと思います。

千葉大雅:チームのメンバーとたくさん話し合って、細かいことでも話し合えば、どんどんいいアイデアが出てくると思います。アイデアを出すためにも、良い作品を作るためにも、いっぱい話し合うことが大事だと思います。

豆腐:メタバース部門なので、メタバースの魅力がどこにあるのかをしっかり考えて話し合ってもらって、どういう方向性にするのかをチームメンバー全員が納得できる形にしてほしいです。面白さやアイデアに時間をかけることが大切だと思います。

ふぁるこ:本日はありがとうございました。素晴らしい作品と貴重なお話を聞かせていただきました。

ゆみうす:今後もIVRCをよろしくお願いします。

一同:ありがとうございました!